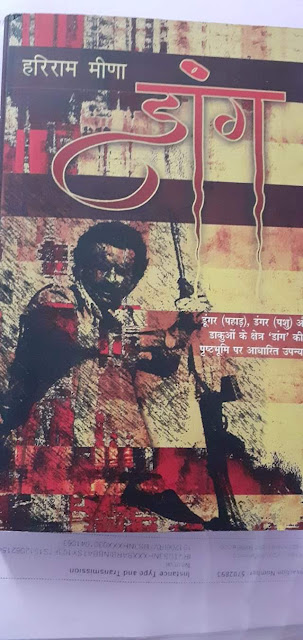

डांग: परिपार्श्व

कवि- कथाकार- विचारक हरिराम मीणा के नये उपन्यास को पढते हुए इसका एक परिपार्श्व ध्यान में आता जाता है।

डाकुओं के जीवन पर दुनिया भर में आरम्भ से ही किस्से- कहानियाँ रहे हैं। एक जमाने में ये मौखिक सुने- सुनाये जाते रहे होंगे। तदनंतर मुद्रित माध्यमों के आने के बाद ये पत्र- पत्रिकाओं में जगह पाने लगे। इनमें राबिन हुड जैसी दस्यु कथाएं तो क्लासिक का दर्जा पा चुकी हैं। फिल्मों के जादुई संसार में तो डाकुओं को होना ही था। भारत के हिन्दी प्रदेशों में दस्यु कथाओं के प्रचलन का ऐसा ही क्रम रहा है। एक जमाने में फुटपाथ पर बिकने वाले साहित्य में किस्सा तोता मैना और चार दरवेश के साथ सुल्ताना डाकू और डाकू मानसिंह किताबें भी बिका करती थीं। हिन्दी में डाकुओं पर नौटंकी के बाद सैंकड़ों फिल्में बनी हैं जिनमें सुल्ताना डाकू, पुतली बाई और गंगा- जमना जैसी फिल्मों ने बाक्स आफिस पर भी रिकॉर्ड सफलता पायी है।

जन- सामान्य में डाकुओं के जीवन को लेकर उत्सुकता और रोमांच पर अध्ययन की जरूरत है। एक ओर उनमें डाकुओं के प्रति भय और आतंक का भाव होता है तो दूसरी तरफ उनसे जुड़े किस्सों के प्रति जबरदस्त आकर्षण रहता है। हालांकि डाकुओं में भी अंतर रहा है और जन सामान्य की ओर से सभी को नायकत्व हासिल नहीं हुआ। जन- श्रुतियों के अनुसार ऐसे डाकू रहे हैं जो गरीबों के प्रति संवेदनशील थे। सुल्ताना डाकू और मानसिंह के बारे में कहा जाता है कि वे अमीरों को लूटकर उनका धन गरीबों में बांट देते थे। स्त्रियों को लेकर भी डाकुओं की मान- मर्यादा की चर्चा होती है। पुतली बाई जैसी महिला दस्यु को भी जन सामान्य में नायक का दर्जा हासिल है।

हिन्दी प्रदेशों के दस्यु प्रभावित क्षेत्र दूर- दराज के पिछड़े हुए इलाके हैं जहां एक ओर सामंती सामाजिक ढांचा बरकरार है तो दूसरी तरफ आधुनिक सभ्यता की पहुँच नाम मात्र रही है। जन समुदायों में यह सामान्य धारणा है कि कोई शौक से डाकू नहीं बनता बल्कि मजबूरियों के चलते इस राह पर चल पड़ता है। इसे उनकी नज़र में बगावत माना जाता है और इसीलिए उन अंचलों में डाकू को बागी कहा गया है। इस प्रकार यह विद्रोह का ही एक पूर्व आधुनिक रूप रहा है। जो लोग वर्चस्व के तले स्वयं उत्पीड़ित अवस्था में रहते हैं, वे विद्रोहियों के प्रति एक तरह का सम्मान भाव रखते हैं। इन अंचलों में डाकुओं को जाति- समुदायों से जोडकर भी देखा गया है। इनके बारे में तथ्यपरक और प्रासंगिक जानकारी के अभाव में अतिरंजना बढती गयी है।

हिन्दी सिनेमा में दस्यु जीवन को एक सीमा तक यथार्थवादी तरीके से चित्रित करने की कोशिशों का भी इतिहास रहा है। ऐसी फिल्मों का मदर इंडिया से लेकर मुझे जीने दो तक एक धुंधला और बिखरा- सा क्रम है। लेकिन अधिक लोकप्रियता तो मेरा गाँव मेरा देश, कच्चे धागे और चंबल की कसम व शोले जैसी फिल्मों को ही मिली है। ऐसी फिल्मों में घोडे दौडते रहते हैं जो पुलिस की जीपों को भी छकाते रहते हैं। डाकुओं के अड्डे पर मुजरे होते रहते हैं या कब्बालियां होती हैं। इस सबके साथ रोमांस तो है ही। सत्तर के दशक के बाद तस्कर और माफियाओं ने डाकुओं को हिन्दी सिनेमा से अपदस्थ कर दिया। इसके बाद वे आते भी थे तो काफी हास्यास्पद लगते थे। और फिर शेखर कपूर की बैंडिट क्वीन और तिग्मांसु धूलिया ने दस्यु दुनिया का एक भिन्न, धूसर और बदरंग किन्तु युगान्तरकारी नैरिटिव प्रस्तुत किया।

डांग- एक अभिनव आख्यान

एक बेहतर और सार्थक फिल्म बनाने के लिए एक अच्छी कहानी पूर्व शर्त है। पहले जो दस्यु फिल्में सफल रहीं, उनमें भी कथावस्तु की निर्णायक भूमिका थी। भले ही यह अतिरंजित और रोमांचक हो। दस्यु जीवन पर यथार्थवादी नजरिये से लिखी गयी कथाओं के नाम पर लगभग शून्य है। यह जानकर एक तरह की हैरत होती है कि प्रगतिशील कथाधारा में भी डाकुओं के कथानक गायब हैं। यदि यह बगावत का पूर्व आधुनिक रूप था तो इसे कथा के जरिये समझने की कोशिश होनी चाहिए थी। सामाजिक शोध में संलग्न संस्थानों ने भी दस्यु जीवन पर शायद ही कोई उल्लेखनीय अनुसंधान किया है। ऐसे में मुक्तिबोध की लंबी कविता चंबल की घाटी में एक अपवाद की तरह है। यह कविता इस बीहड जीवन के प्रश्नों को प्रतिरोध की व्यापक चेतना से जोडने का कलात्मक उपक्रम है।

फूलन देवी पर एक पत्रकार माला सेन ने लंबे समय तक शोध किया। उन्होंने एक ओर फूलन से लंबे साक्षात्कार लेकर उसका जीवन वृत्त तैयार किया, वहीं उस क्षेत्र में भारत भ्रमण व स्थानीय लोगों से संवाद करके इसकी प्रामाणिकता को पुष्ट किया। यह भी उल्लेखनीय है कि फूलन पर लिखी माला सेन की पुस्तक बैंडिट क्वीन फिल्म से पहले ही बेस्ट सेलर का दर्जा हासिल कर चुकी थी। मुझे लगता है कि अगर यह किताब नहीं होती तो यह फिल्म भी संभव नहीं होती। कहना जरूरी है कि यह किताब अंग्रेजी में लिखी गयी।

हिन्दी में मनमोहन कुमार तमन्ना ने जरूर चंबल के डाकुओं पर यथार्थवादी नजरिये से लिखने की कोशिश की थी। दुर्भाग्य से उनकी पुस्तकें पाकेट बुक प्रकाशनों से छपीं, हालांकि उन्हें अच्छी व्यावसायिक सफलता मिली थी। यहाँ प्रसंगवश उल्लेख जरूरी है कि पाकेट बुक प्रकाशनों से डाकुओं पर उपन्यास आते रहे थे। असल में ये पुराने फुटपाथी बाजार का नया रूप ही तो था। इनमें कुशवाहा कान्त से लेकर रामकुमार भ्रमर तक कई लेखकों ने दस्यु कथाएं लिखी थी। लेकिन तमन्ना के उपन्यास काफी भिन्न थे। उनमें चंबल के बीहड, डांग क्षेत्र, हिंसा के अंधेरे पक्ष और वहां के वाशिन्दों का पिछडापन वर्णित था। जहाँ तक मुझे याद है ,उनके मोहरसिंह- माधोसिंह की पृष्ठभूमि पर लिखे उपन्यास पर फिल्म भी बनी। लेकिन वहाँ सब काफी कुछ फिल्मी हो गया था।

दस्यु जीवन पर ही कुछ वर्ष पूर्व प्रकाशित कथाकार पुन्नीसिंह के उपन्यास वह जो घाटी ने कहा " का जिक्र भी जरूरी है। यह चंबल घाटी के उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के डांग क्षेत्र में दो दस्यु गैंगों के मध्य चली आ रही रंजिश और निर्मम हिंसा की दास्तान है जिसे कथाकार ने ठेठ यथार्थवादी शैली में निस्संगता से वर्णित किया है। अफसोस है कि इस उपन्यास पर वांछित चर्चा नहीं हुई ।

डांग उपन्यास की रचना के पीछे हरिराम मीणा का लंबा शोध और श्रम है। यह राजस्थान की चंबल की घाटी में फैले डांग क्षेत्र के पिछडेपन और उपेक्षा की कथा है जिसके सीमान्त उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। इस तरह राजस्थान का यह अंचल भौगोलिक रूप से ही सीमान्त नहीं है बल्कि हाशिये के अर्थ में भी सीमान्त है। इसीलिये यहाँ सामन्ती मूल्य- संरचना आज भी प्रचलन में है।

डांग में का ताना- बाना मिथक कथाओं, किंवदंतियों और इतिवृत्तों को वर्तमान के रूबरू रखकर बुना गया है। इस लिहाज से यह डांग के वर्तमान का एक अभिनव आख्यान है। उपन्यास स्थानीय जीवन में व्याप्त उन असंगतियों, शक्ति- संरचनाओं और वर्चस्व के जन- विरोधी रूपों को उद्घाटित करता है जो दस्यु उन्मूलन में नहीं बल्कि दस्युओं के बने रहने में अपने निहित स्वार्थ देखते हैं। इस उपन्यास का वितान और कथा- भाषा आपको एक ऐसे यथार्थ से साक्षात्कार कराती है जो सच में अभी तक करीबन अन-उदघाटित रहा है। इसमें पात्रों की बाह्य और आभ्यंतर दुनिया को पूरी संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया गया है। डेढ सौ पृष्ठ के इस उपन्यास की पठनीयता ऐसी है कि इसे बीच में छोडना मुश्किल है। मेरे लिए तो यह इसलिए भी अहम है कि मेरे गाँव के पडौस की गाथा है।

टिप्पणियाँ

एक टिप्पणी भेजें